查阅中心及展馆开放时间

(法定工作日)

上午:08:00 -12:00

下午:15:00 -18:00

查档及观展预约咨询: 0771-5852963

发布时间:2025-11-17 17:35:54来源(作者): 自治区档案馆 郑玲

第二次世界大战期间,美国将军史迪威曾评价:“广西士兵是世界上最优秀的士兵,他们的勇猛与坚韧令所有对手钦佩!”而在长征中,广西籍将士用热血书写了“智取娄山关”的传奇。这些英勇的战士,大多来自同一支队伍——中国工农红军第七军。红七军是如何诞生的?又走过了怎样波澜壮阔的历程?今天,让我们透过一份份档案,走进那段烽火连天的红色岁月。

风云际会 桂地起航

1929年6月,蒋桂战争以新桂系李宗仁、白崇禧的失利告终,蒋介石政府为稳定西南局势,任命原桂系将领俞作柏、李明瑞分别担任广西省政府主席和广西编遣特派员(后改为第四编遣分区主任)。这一政权更迭,为中国共产党在广西的发展提供了历史性契机。

俞作柏早年受孙中山影响,思想较为开明,其弟俞作豫是中共党员;李明瑞作为北伐名将,富有爱国思想,对蒋介石的独裁和排除异己深为不满。1929年7月3日,俞作柏、李明瑞在南宁宣誓就职。俞作柏、李明瑞主政广西后根基未稳,内外交困,需要时刻提防蒋介石中央军和旧桂系势力的反扑,面临财政拮据、政权建设人才匮乏的窘境。为此,俞、李迫切希望借助外部力量巩固地位,开创局面。他们主动向中国共产党寻求合作,请求派遣干部协助工作。

中共中央和负有直接指导责任的中共广东省委敏锐把握这一历史机遇,立即展开行动,派遣贺昌、张云逸、陈豪人等40多名骨干前往广西开展工作。这些干部被分别安排到广西军政系统的关键岗位:张云逸通过多渠道推荐,出任广西军官教导总队副主任兼广西警备第四大队大队长,着手改造旧军队;陈豪人则进入省政府内部担任秘书,负责上层联络与情报工作。

就在先遣队伍开展工作约两个月后,25岁的中央代表邓小平化名邓斌,从上海经香港、梧州抵达南宁。一方面,他隐身幕后,卓有成效地开展“上层统战工作”。他利用俞、李希望壮大势力的心理,推动他们实施了一系列开明政策,如无条件释放所有“政治犯”,为革命补充了骨干;开放工农运动,支持左右江地区的农民斗争。另一方面,他秘密主持广西党组织全局工作,将统战成果转化为坚实的革命力量。他全力领导张云逸、俞作豫等人对我党掌握的教导总队和警备第四、五大队进行彻底改造,撤换反动军官、发展党的组织,为日后起义积蓄了核心武装。1984年,80岁的邓小平同志回忆起这段经历时说:“我作为中央代表,任务是做好上层统战工作,并领导广西的全盘工作。”

南宁市郊津头村雷经天旧居,中共广西省第一次代表大会旧址

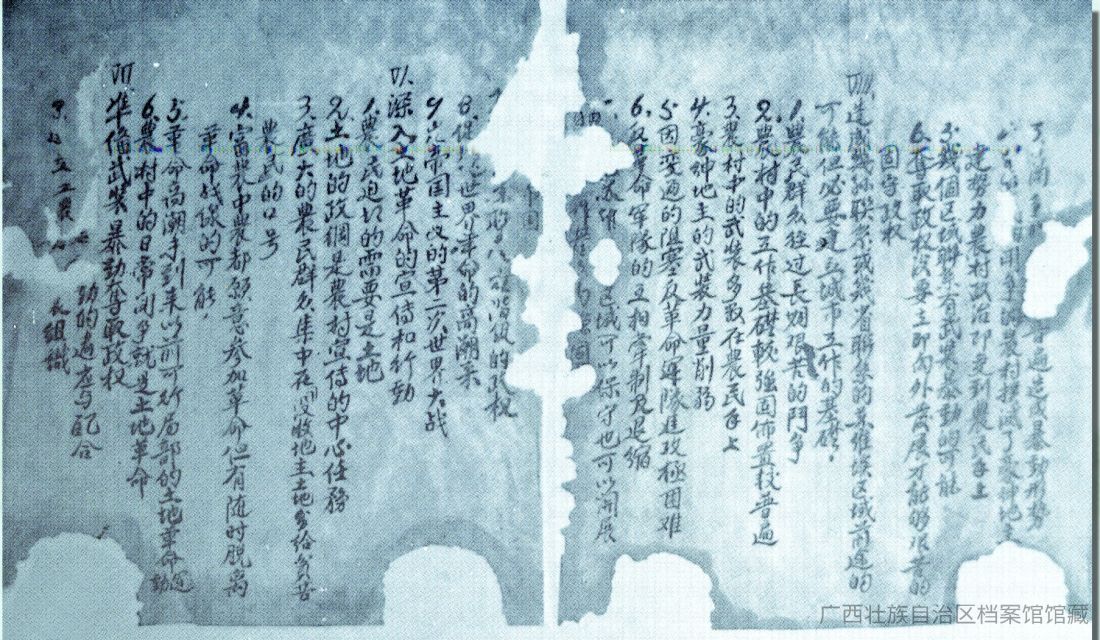

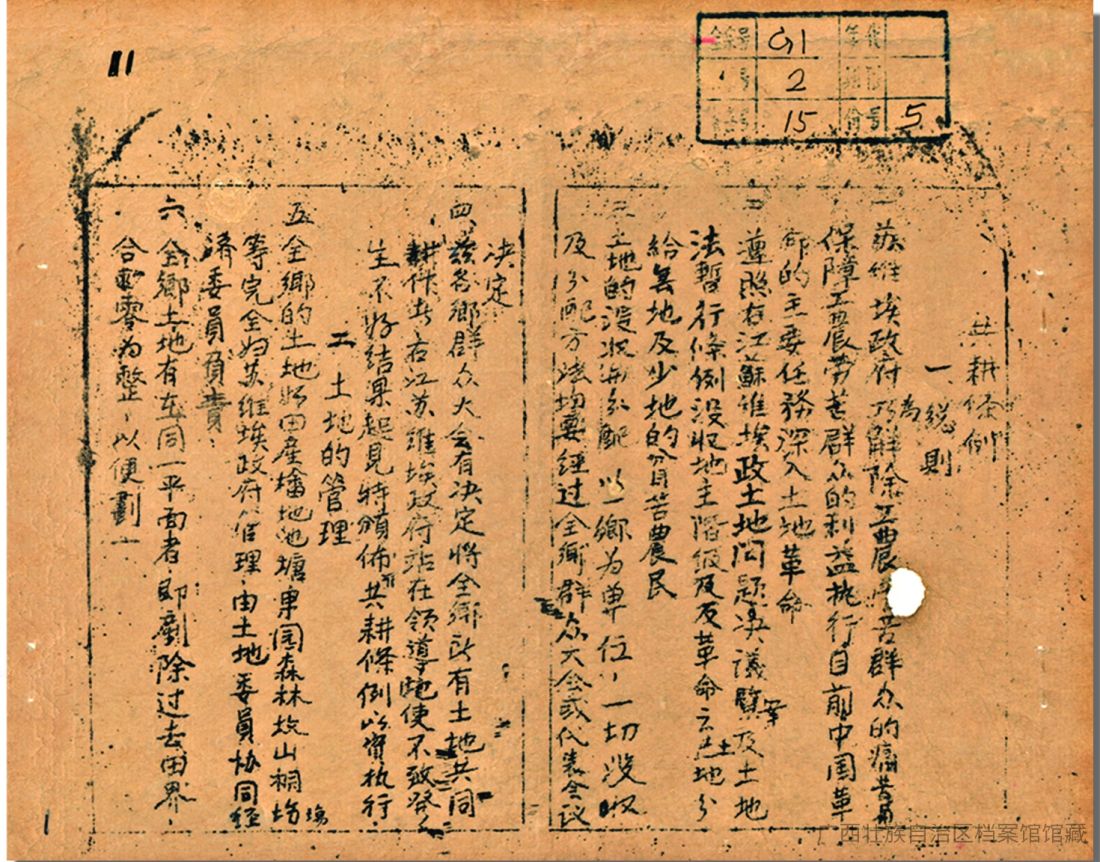

1929年9月13日中共广西省第一次代表大会通过的《广西党的政治任务决议案》

1929年9月,中共广西省第一次代表大会在南宁郊外的津头村雷经天旧居召开。会议通过的《广西党的政治任务决议案》明确提出 “深入土地革命”“准备武装暴动夺取政权” 等任务。这份档案,见证了邓小平、张云逸等人如何在复杂形势下创造性地开展统战工作的智慧与担当。年轻的邓小平举重若轻,见解独到;比他小3岁的陈豪人细致谨慎,事必躬亲;同龄的雷经天则勤恳务实,将地方党建工作开展得有声有色。他们以南宁为中心,积极发展党员,建立基层组织,推动工农运动,为后来的武装起义奠定了坚实的组织基础和群众基础。

旌旗西指 星火右江

然而,一场突如其来的变故改变了历史的轨迹。1929年10月1日,俞作柏、李明瑞在汪精卫的策动下宣布反蒋,政局再度动荡。此时,邓小平刚刚接到中央指示,计划将党的力量向桂东南发展。他敏锐地意识到,反蒋行动风险极大。果不其然,俞、李的部队不到10天便全线溃败。在千钧一发之际,25岁的邓小平当机立断:发动兵变,将我党掌控的武装力量撤出南宁,向群众基础深厚的左右江地区转移。这一战略转移,为随后震惊中外的百色起义和龙州起义奠定了坚实的基础,也成功开创了左右江革命根据地。这段经历,充分展现了青年邓小平卓越的政治智慧与战略远见。

后来,邓小平同志回忆道:“广西右江地区是一个比较有群众基础的地区,这里有韦拔群同志那样优秀的、很有威信的农民群众的领袖。东兰、凤山地区是韦拔群同志长期工作的地区,是很好的革命根据地,这给红七军的建立与活动以极大的便利。”

1929年10月22日,邓小平、张云逸率领部队抵达右江地区的百色,指挥部设在城内的粤东会馆。部队进驻后,立即着手起义的各项准备工作。第二天,邓小平在粤东会馆主持召开了部队党的委员会会议。会议核心议程是讨论并正式通过了举行武装起义的决议。会议同时规划了起义的具体方案,内容涵盖部队的整编、起义政纲的制定以及对群众的宣传动员工作。

这一时期,党组织在右江地区广泛发动群众,派遣人员深入各县乡,建立农民协会,组织农民自卫军,为起义创造了有利条件。其中,韦拔群领导的东兰、凤山农民运动尤为突出。这支富有斗争经验的农民武装,在起义筹备过程中被整体编入红军序列,成为建立和巩固右江革命根据地的重要力量。

百色惊雷 红旗漫卷

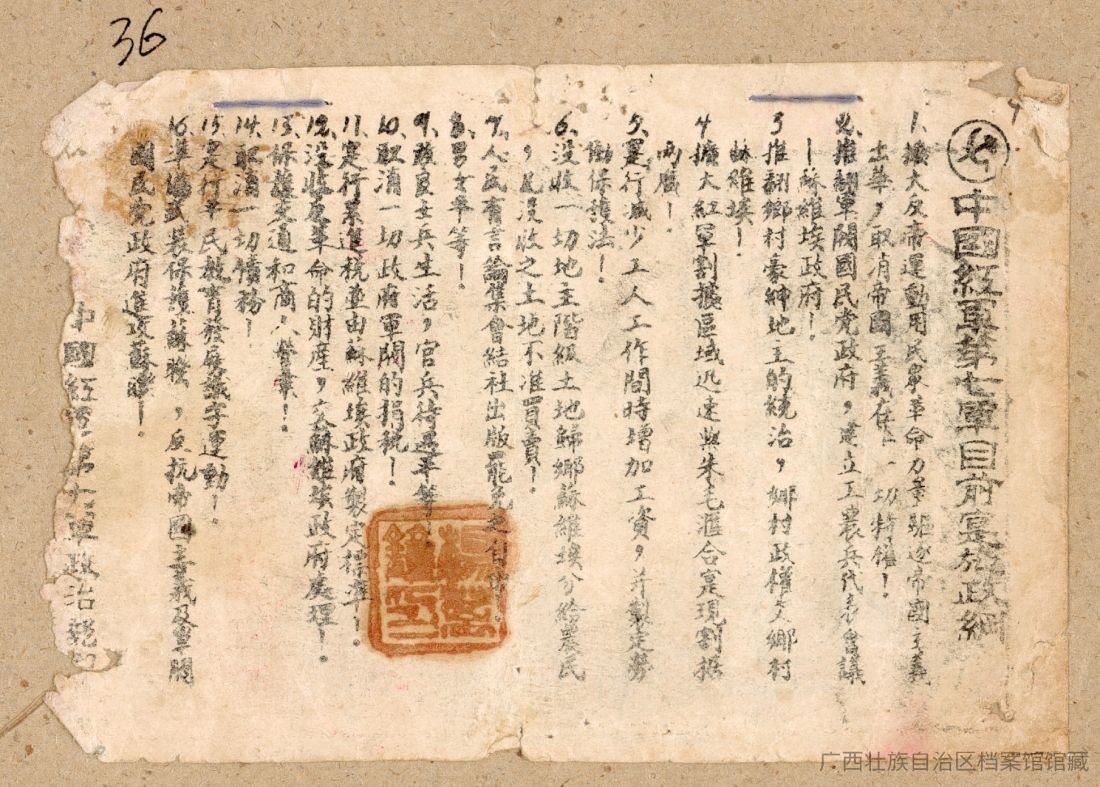

1929年12月11日,百色城迎来载入史册的一天。清晨,中国工农红军第七军宣告成立,并随即向社会发布了《中国红军第七军目前实施政纲》。这份纲领性文件内容涵盖推翻国民党统治、建立工农兵苏维埃政权、改善民众生活、保障人民权利等多个方面,系统阐述了红七军的政治主张和奋斗目标,直白道出了中国共产党和红军为各族人民谋利益的初心。一系列贴合右江地区实际和各族群众切身诉求的方针政策,让党和红军的主张迅速传遍右江两岸,有力推动了群众参与革命斗争。

《中国红军第七军目前实施政纲》

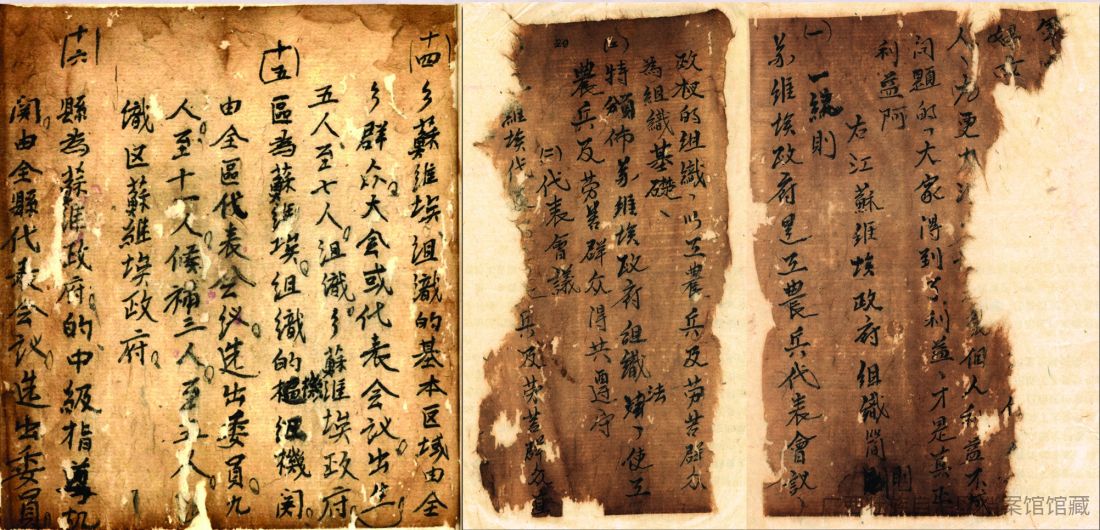

《右江苏维埃政府组织简则》

同一天,右江苏维埃政府成立大会在恩隆县平马镇召开,大会选举雷经天为政府主席,右江苏维埃政府成立。随后颁布的《右江苏维埃政府组织简则》记录了这一历史时刻:“苏维埃政府是工农兵代表为议政权的组织,以工农兵及劳苦群众为组织基础”。

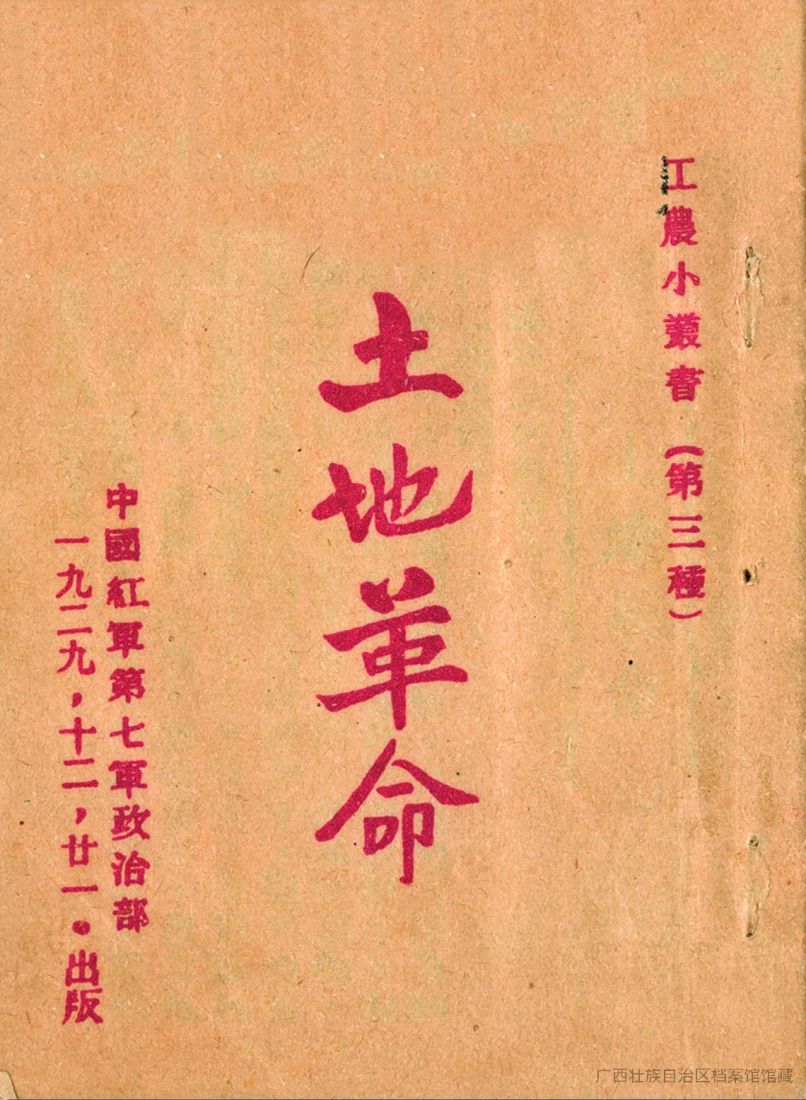

为加强革命宣传和组织动员,红七军创办了机关报《右江日报》,由军长张云逸亲笔题名。该报以“实行土地革命”、“建立工农政权”为宣传中心,成为传播党的政策、指导地方工作的重要舆论阵地。新的政权建立后,左右江地区掀起了轰轰烈烈的土地革命,逐步开展了以土地革命为中心的社会改革。

1929年12月21日红七军政治部出版《土地革命》

《共耕条例》

1930年4月,邓小平与韦拔群、雷经天等人在东兰县武篆地区开展了系统的土地革命试点工作,对土地分配的具体方案和阶级路线进行了实践探索。在总结试点经验的基础上,右江苏维埃政府于同年5月1日正式颁布《土地法暂行条例》,随后于5月15日颁布《共耕条例》。这两个文件明确规定了土地革命的方针政策、阶级路线和分配方法,为右江地区的土地革命运动提供了法律依据,二十多万贫苦农民第一次拥有了自己的土地。

龙州烽火 碧血左江

1930年2月1日,龙州起义爆发,中国工农红军第八军正式成立,俞作豫任军长,李明瑞任红七军、红八军总指挥。起义宣布成立中国红军第八军和左江革命委员会,创建了左江革命根据地,这是中国共产党在土地革命战争时期唯一高举反帝旗帜的武装起义,使左右江革命根据地连成一片,形成约五万平方公里的革命区域。龙州起义胜利后,红八军和左江革命委员会颁布了《中国红军第八军目前实施政纲》,确立了土地革命和反帝斗争纲领,着手创建左江革命根据地,部队分赴各地开展土地革命、剿匪反霸和反帝斗争,进一步发展工农武装和中共地方组织,在少数民族地区开辟了武装割据实践。

革命运动引起了盘踞在龙州的法帝国主义势力的极大恐慌,他们派飞机入侵龙州上空,窝藏反动分子从事破坏活动。2月19日,红八军和左江革命委员会在龙州举行声讨帝国主义罪行大会,没收法帝国主义在龙州的领事馆、海关、教堂等财产,将法国领事馆人员驱逐出境。

1930年3月,桂系军阀调集重兵围攻龙州。在敌我力量悬殊的情况下,红八军将士浴血奋战,但终因寡不敌众,遭受重大损失。龙州失陷后,红八军各部在极端困难的情况下分头突围。军长俞作豫直接率领的军部及第二纵队,向凭祥方向转战。途中他们屡遭敌军围堵,损失惨重,余部最终退入十万大山地区坚持斗争。在极端艰苦的条件下,部队不断减员,至1930年9月,俞作豫所率部队仅余数百人。

与此同时,红八军第一纵队,与军部失去了联系,在滇桂黔边境地区迂回游击历时半年多、行程约七千里,一路艰苦征战,历尽艰辛,最终于1930年10月成功抵达凌云县讲肥村岗里屯(今乐业县上岗村),与前来接应的红七军部队胜利会师。会师后,根据中共中央指示和革命斗争的需要,红八军余部正式编入红七军。

这次整编不仅保存了革命火种,更增强了红七军的战斗力。原红八军指战员在长期的游击战争中积累了丰富的作战经验,他们的加入为红七军注入了新的力量。整编后的红七军兵力达到7000余人,成为当时全国红军序列中一支不可忽视的重要武装力量。

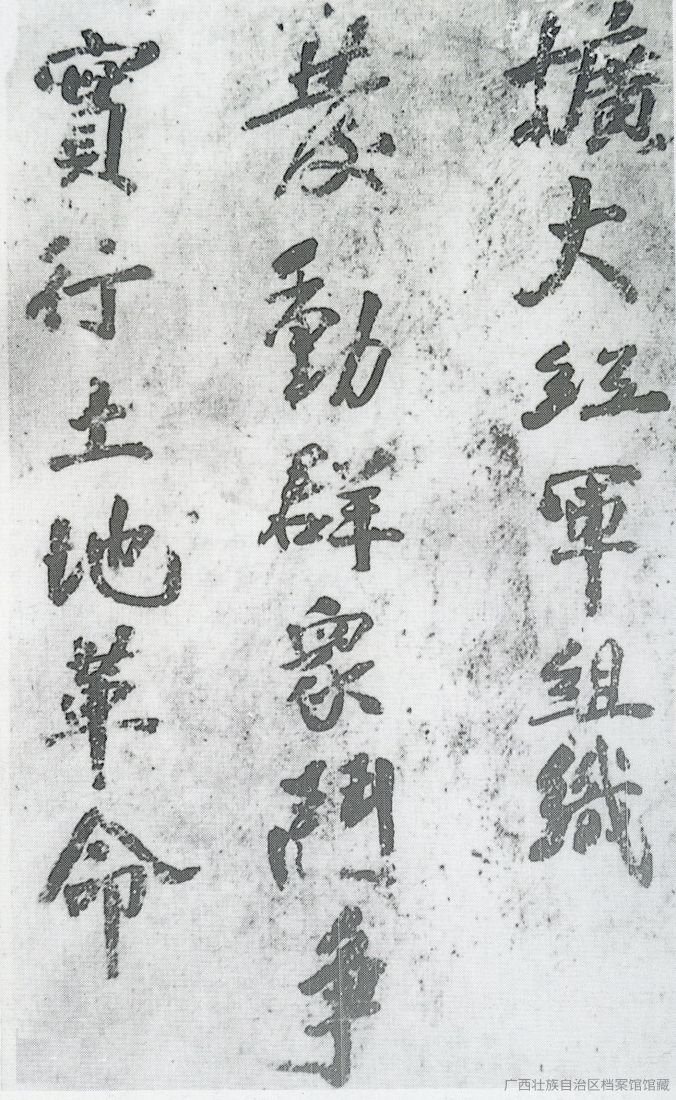

在军事力量发展的同时,红七军在右江地区建立了相对巩固的根据地。根据地开展了系统的政权建设,建立了从县到乡的苏维埃政权体系;同时推进经济建设,组织农业生产,建立兵工厂和被服厂;在文化建设方面,开办劳动学校,编印革命读物,形成了较为完整的苏维埃政权运作体系。现存于河池宿营地的“扩大红军组织,发动群众斗争,实行土地革命”的红军标语,正是这一时期革命工作的真实写照。

红七军在河池宿营地写的标语

红七军的成立和发展,不仅壮大了红军力量,也为中国共产党在少数民族地区开展革命工作积累了宝贵经验。右江地区是壮族、瑶族等少数民族聚居区,红七军严格执行党的民族政策,尊重少数民族风俗习惯,主张民族平等,赢得了各族群众的拥护和支持。这一时期,红七军还创办了教导队、军政干部学校,系统培养了大批军事和政治干部,为革命事业的发展储备了人才。这些实践为后来中国共产党在民族地区开展工作积累了宝贵经验。

转战千里 铁血征程

1930年11月,红七军主力奉命北上。在历时九个月的北上征程中,部队转战桂、黔、粤、湘、赣五省边境,行程约七千余里,既要突破国民党军的围追堵截,又要克服复杂地形和恶劣自然环境带来的严峻考验。

1931年1月,红七军在广东乐昌强渡武江时遭遇粤军截击,部队被分割为两部。由邓小平、李明瑞率领的五十五团前卫部队与张云逸率领的五十八团主力部队失去联系。两部在各自为战的情况下,分别转战湘赣边境地区,最终于1931年3月在江西永新县重新会合。此次转战过程中,红七军经历了大小战斗百余次,最终完成了与中央红军会合的战略任务。这次远征因其艰苦卓绝的特点,被后人誉为“小长征”。

1931年7月13日,红七军到达中央苏区兴国县城时,受到万人大会欢迎的盛况

会师后,红七军立即投入到第三次反“围剿”斗争中,参加了莲塘、良村、老营盘、方石岭等战斗,为反“围剿”胜利作出重要贡献。在第三次反“围剿”胜利大会上,红三军团军团长彭德怀称赞红七军是“猛如虎,精如猴”的英雄部队。中华苏维埃共和国临时中央政府主席毛泽东在中华苏维埃第一次全国代表大会上高度赞扬红七军的战斗精神,并授予红七军“转战千里”锦旗。

这次战略转移使部队兵力受到较大损失,但保存了红七军的骨干力量。在转战过程中,红七军积累了丰富的运动战经验,锻炼了干部指挥能力,为后续的革命斗争奠定了重要基础。转战途中,红七军积极宣传革命主张,扩大了中国共产党和红军的政治影响力,在沿途多个地区传播了革命火种。

部分红七军干部北上到达延安后的合影

薪火相传 丰碑永铸

红七军抵达中央苏区时,兵力已不足两千人。经过长征,到1945年党的七大召开,幸存者不足70人。然而,就是在这70人中,走出了1位军委主席、二十多位少将以上军衔的将领,以及20多名省部级干部。这些从红七军走出的革命者,在新中国成立后成为治国理政和国防建设的中坚力量。这是百色起义和红七军留给新中国的宝贵财富。

九十多年后的今天,当我们重新翻开这些档案,看到的不仅仅是一段历史,更是一种精神的传承。从百色起义的惊天号角,到右江根据地的建设;从北上征途的浴血跋涉,到留守将士的执着坚守,红七军用鲜血和生命诠释了信仰的力量,践行了共产党的初心与使命。

红七军的历史,是中国共产党领导人民进行革命斗争的生动写照。它展现了在极端困难条件下,共产党人如何依靠群众、发动群众、组织群众,创建革命根据地,开展武装斗争,实行土地革命,建立人民政权。红七军的革命实践,为中国革命道路的探索提供了重要经验,为毛泽东“农村包围城市、武装夺取政权”理论的形成提供了实践依据。这段历史告诉我们:坚定的理想信念是战胜一切困难的根本保证,密切联系群众是事业成功的坚实基础,勇于担当作为是共产党人的政治本色。

如今,左右江革命老区旧貌换新颜,但红七军的故事与精神,依然在这片他们曾经抛头颅、洒热血的土地上广为传颂,激励着后人不忘初心,砥砺前行,在新的时代征程中续写辉煌。