查阅中心及展馆开放时间

(法定工作日)

上午:08:00 -12:00

下午:15:00 -18:00

查档及观展预约咨询: 0771-5852963

发布时间:2025-08-29 08:27:06来源(作者): 自治区档案馆 温杰尧

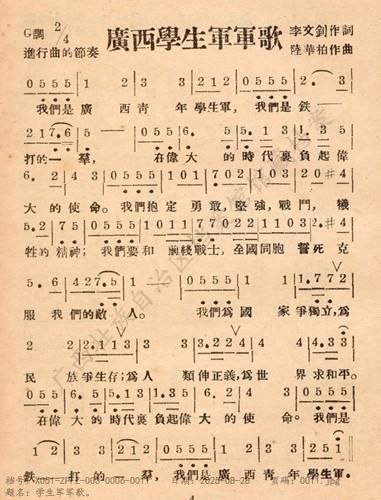

“我们是广西青年学生军,我们是铁打的一群,在伟大的时代里担负起伟大的使命……”1937年,抗日烽火燃遍中华大地,作曲家陆华柏以激昂旋律铸魂,文艺家李文钊用铿锵文字明志,共同谱写了《广西学生军军歌》。歌声里,满是热血与担当。一群正值青春的学生,毅然辞别家中父老,将“小我”融入“大我”,高唱着这首战歌奔赴抗日前线。他们以稚嫩的肩膀扛起救国重任,在枪林弹雨中用生命践行使命,为那段烽火岁月写下了悲壮而璀璨的青春篇章。

学生军军歌(1937年)

国难当头,青春报国正当时

广西学生军是全国第一支以青年学生为主体的抗日军事政治组织,其诞生是中共对桂系开展富有成效的统战工作结果。九一八事变以后,东北沦陷、华北告急,华夏大地风雨飘摇。在中共抗日民族统一战线方针政策的号召和全国抗日救亡运动形势的推动下,广西当局于1936年6月、1937年10月和1938年11月先后组织过三届学生军。

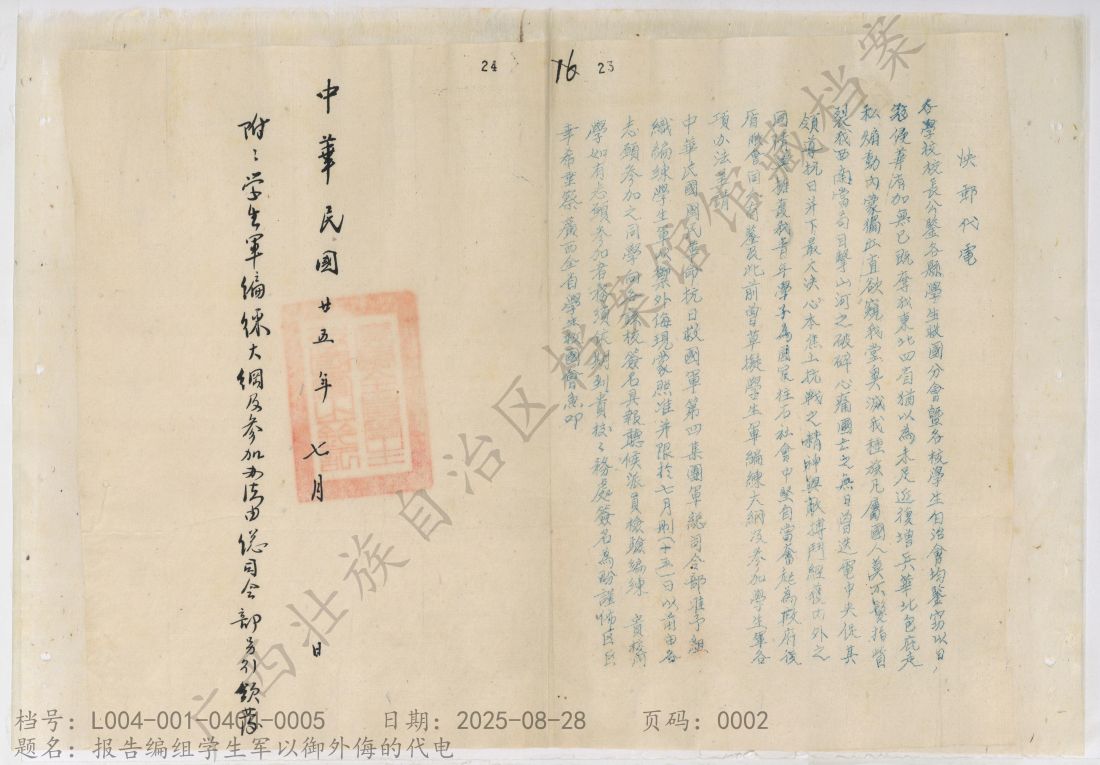

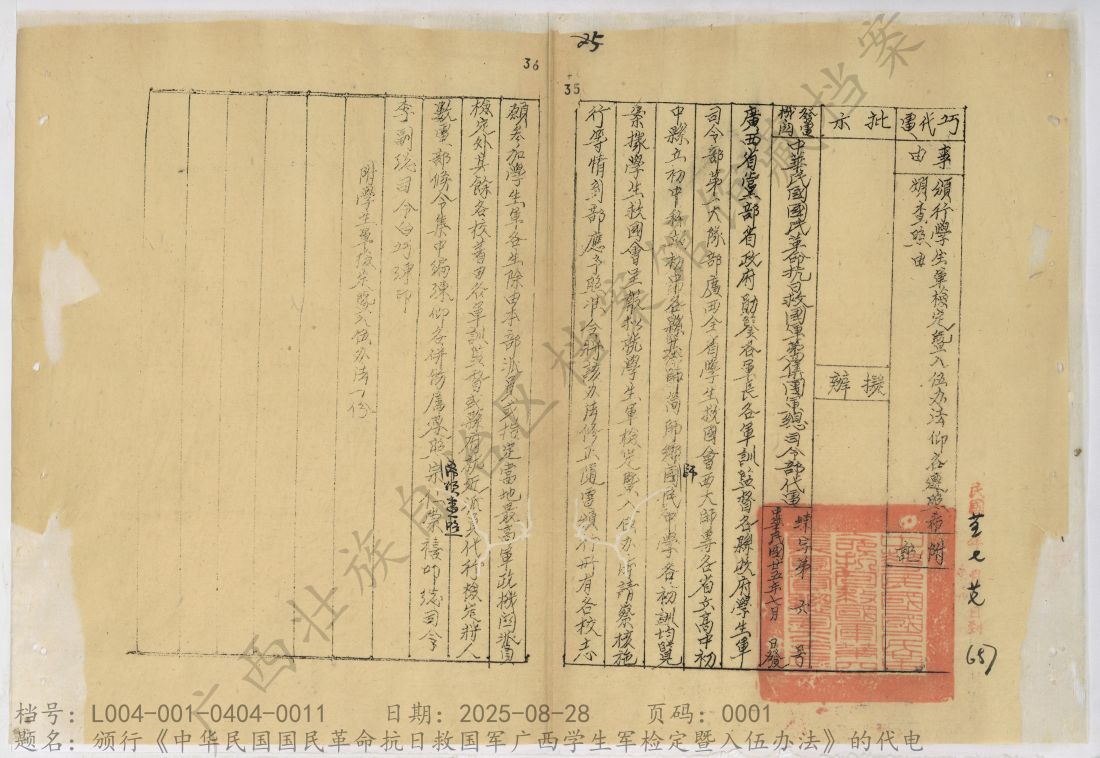

1936年7月,广西当局发出《报告编组学生军以御外侮的代电》,明确学生军“御外侮、救国家”的组建宗旨。同年7月27日颁布的《中华民国国民革命抗日救国军广西生军检定暨入伍办法》,从招募条件、训练标准到任务职责,为学生军组建提供了制度依据,也见证了这支特殊队伍诞生的历史背景。

报告编组学生军以御外侮的代电节选(1936年7月)

《中华民国国民革命抗日救国军广西学生军检定暨入伍办法》节选(1936年7月27日)

1936年,两广事变爆发后,第一届广西学生军成立,共招收700余人,其中女生60余人。他们深入城镇、乡村、学校宣传抗日救国,唤醒民众爱国意识。“两广事变” 平息后,首届学生军完成使命解散,但学生亦可卫国的种子已在八桂大地生根。1937年10月,淞沪会战爆发以后,广西组织第二届学生军,共招收280多人,女生约占一半。这批学生军奔赴武汉、安徽等地,配合李宗仁第五战区开展战地联络、物资转运等工作,成为前线与后方的“纽带”。1938年10月,日军占领广州、武汉,广西告急,但此时广西部队已大部分被调到前线,当局于11月再次动员组织第三届学生军。此时广西已进入抗日救亡高潮,学生们踊跃报名,共录取4269人,编为3个团,规模与影响力远超前两届。

广西学生军出发时与家人在街头话别(1937年12月)

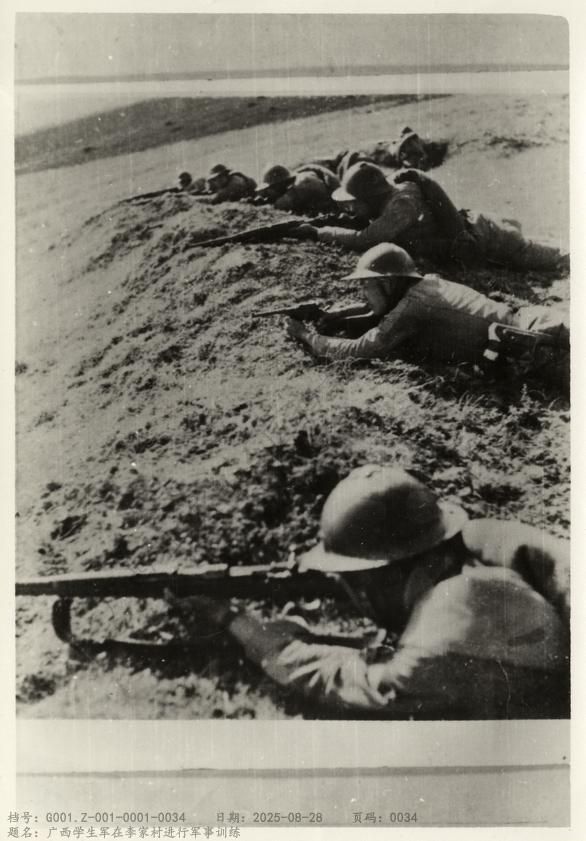

学生军在李家村进行实战训练(1937年11月)

广西抗日学生军漫画组在武汉画展后合影(1938年1月)

广西抗日学生军在武汉演出话剧《秋阳》(1938年1月)

广西第二届女学生军阵容(1938年)

广西第三届学生军阵容(1938年)

中共广西省工委始终是广西学生军的“红色领航者”。一方面,积极动员共产党员带动进步青年参军,壮大革命力量。第二届学生军仅10名党员,到第三届学生军组建时,党员人数增至约100名,广泛分布在各团;另一方面,通过组织建设提升领导力。在第三届学生军中,党员多担任班长、大队或中队政治指导员,基本掌握基层活动主导权,使学生军不断向进步方向发展。3个团分别成立了中共党支部,由省工委代书记陈岸和省委委员黄彰直接联系。1939年初,省工委根据上级关于不在桂系军队中建立中共党组织的规定,撤销学生军中的党支部,改为党员个别联系。这一调整既符合当时的斗争形势,又确保了党组织的秘密运转,为后续学生军开展抗日活动提供了坚实的组织保障。

1939年创办的广西学生军团机关报《曙光报》,始终坚持宣传中共抗日主张,刊登前线战况、民众救亡事迹、抗日理论文章,成为学生军传播进步思想、凝聚抗日力量的重要载体,也成为如今研究广西学生军历史的重要档案资料。

广西学生军团机关报《曙光报》(1939年)

铁打一群,走村入户聚民心

1938年4月,经过军事训练与思想动员的学生军,分三路奔赴抗日前线。第一团驻守桂东、桂中,第二团扎根桂东南、第三团挺进桂西南,在30多个县掀起抗日救亡热潮。各团的中共党员认真贯彻省工委的指示,带领学生军战士深入群众、发动群众,切实开展抗日救亡运动。他们每到一地,就走家串户,参加各种农事活动,同群众打成一片。通过组织报告会、座谈会,出版墙报,张贴标语,巡回演出戏剧,教唱救亡歌曲等多种形式,向群众宣传抗日救亡,揭露日军侵华暴行,痛诉沦陷区人民所受的深重灾难,极大地激发了民众保卫家园、抗日救国的决心。

为进一步唤醒民众,学生军在各地城镇、乡村普遍举办了各种识字班、读书会,持续开展演戏、歌咏等活动,不仅丰富了群众的文化生活,也显著提高了大众的政治觉悟和文化素养。他们还参与地方的民事工作,为民众排忧解难、化解纠纷;协助当地政府处理政务,解决基层疑难问题;引导和帮助群众组织抗日武装,进行政治学习和军事训练。从青年、妇女到老人、儿童,越来越多的人被组织起来,融入抗日救亡的伟大洪流,形成了全民抗战的磅礴局面。

学生军的良好表现深得民心,群众称赞学生军是“兵王”,舆论称他们为“铁打的一群”。他们所到之处,抗日救亡运动迅猛兴起,受到了各阶层人士的信任和爱戴。这份影响力,甚至让日本侵略者感到了恐惧。日军曾贴出告示:“谁能斩获一个学生军的首级,即赏银一千元,斩获一个学生军军官的首级,即赏银三千元。”后来升格为“缉获学生军一人,赏银二千元”。对此,坚持抗战决心的学生军毫不畏惧,给日本侵略者以有力回击:“你们一日不打倒,中国革命是一日不变的。”

据不完全统计,第三届学生军在一年多的时间里,共对群众演讲5.4万多次,演出戏剧2.1万多幕,举行歌咏演奏6.8万多场,出版墙报1.4万多版,写大型标语11万多条,张贴漫画1.4万多幅,印发或张贴情报2.8万多份,出版刊物85种,编印小册子10万余本,印发宣言、告民众书22万余份。这些数字背后,是一颗颗滚烫的爱国心,是一场场唤醒民众的“精神战役”。

战火淬炼,学生军团显担当

1939年11月,为适应战事需要,学生军由3个团整编为2个团,部署在桂东南、桂西南战事前沿。当月下旬,日军突袭桂南,桂南会战爆发。这支曾以宣传为主要任务的学生军,迅速脱下“宣传服”、换上“战斗装”,在枪林弹雨中扛起了保家卫国的重任,从“抗日宣传员”转变为“前线战斗员”。

学生军在战地开展的宣传和服务工作,有力地配合了部队作战,为前线抗战取得胜利做出了重要贡献。他们深入战地发动群众,为正规军带路、寻找安全驻地;组建“担架队”抬救伤员1000多次,“运输队”转运弹药物资,仅代筹军粮就达10万余斤;调解军民纠纷6000多次,化解 “征粮”“借宿”等矛盾,改善军民关系;协助政府收容、接济难民,为流离失所的百姓提供临时住所与食物;配合地方政府组织民工破路400多次,破坏日军运输线,迟滞敌人进攻步伐;两次潜入日军控制的飞机场,损毁跑道与物资,给敌人造成沉重打击;深入敌后侦察敌情、惩治汉奸,打击日伪政权,让日军“后方不稳”。

面对装备精良的日军,学生军毫不畏惧,独立或配合正规军、游击队作战130多次。至1940年春,广西学生军一直在桂南战区前沿地带组织群众支前,配合部队作战。在昆仑关战役期间,中国军队连续发起六次猛攻,最终在1939年12月31日一举肃清昆仑关全部残敌,而12名广西学生军永远长眠在昆仑关下,用生命诠释了“青春报国”的誓言。

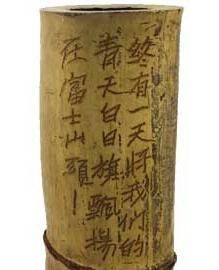

宾阳县郊的莫陈村战斗,更是学生军英勇无畏的缩影。在桂南会战期间,有一支学生军在莫陈村组织村民抵抗时,被日军包围。当时的学生军装备非常落后,每人只配有2枚手榴弹,一半人左右配有步枪,大多使用的是村民自制的土武器。战斗打响后,学生军依托村中的房屋、竹林顽强抵抗,日军多次冲锋都被打退。经过一段时间的战斗,子弹打光了,手榴弹也用光了。但此时日军兵力也很紧张,为了减少损失,数次向村内广播,要求学生军投降。学生军抱着死守家乡,杀敌报国的信念,坚决抵抗,最终全部战死在莫陈村。在日军打扫战场时,在一片竹林中发现了刻在竹干上的大字:“终有一天将我们的青天白日旗飘扬在富士山头”。在如此困难的抗日形势下,竟然有如此坚定的信念,日军崇敬这支部队顽强的战斗精神,将刻字的竹节锯下带回日本,设案供奉。

学生军在南宁莫陈村竹林竹节上刻字(1940年1月)

1940年5月,学生军在隆安县进行整编,从中抽调800人到第16集团军干训班受训,计划在结业后分配到桂军连队任军官,充实一线作战力量。余下1200人组成一个学生军团,编为3个大队,归集团军总部直接领导。学生军中的中共地下组织利用这个时机进行了整顿。经中共南宁特支书记黄书光请示桂林“八办”(八路军桂林办事处)同意,在学生军恢复建立党组织,成立了总支委员会(归南宁特支直接领导,书记杨烈)。随后,在学生军团的11个中队和曙光报社,共建立了12个支部,发展了40名共产党员,进一步巩固了党的组织基础。整编后的学生军团,主要任务是进行战地工作,加强军民合作站工作,在时机适当时开辟敌后根据地。学生军团中共党总支根据新的形势,提出中共在学生军中的根本任务是:“巩固学生军团,并争取其进步,以支持广西的进步力量。”

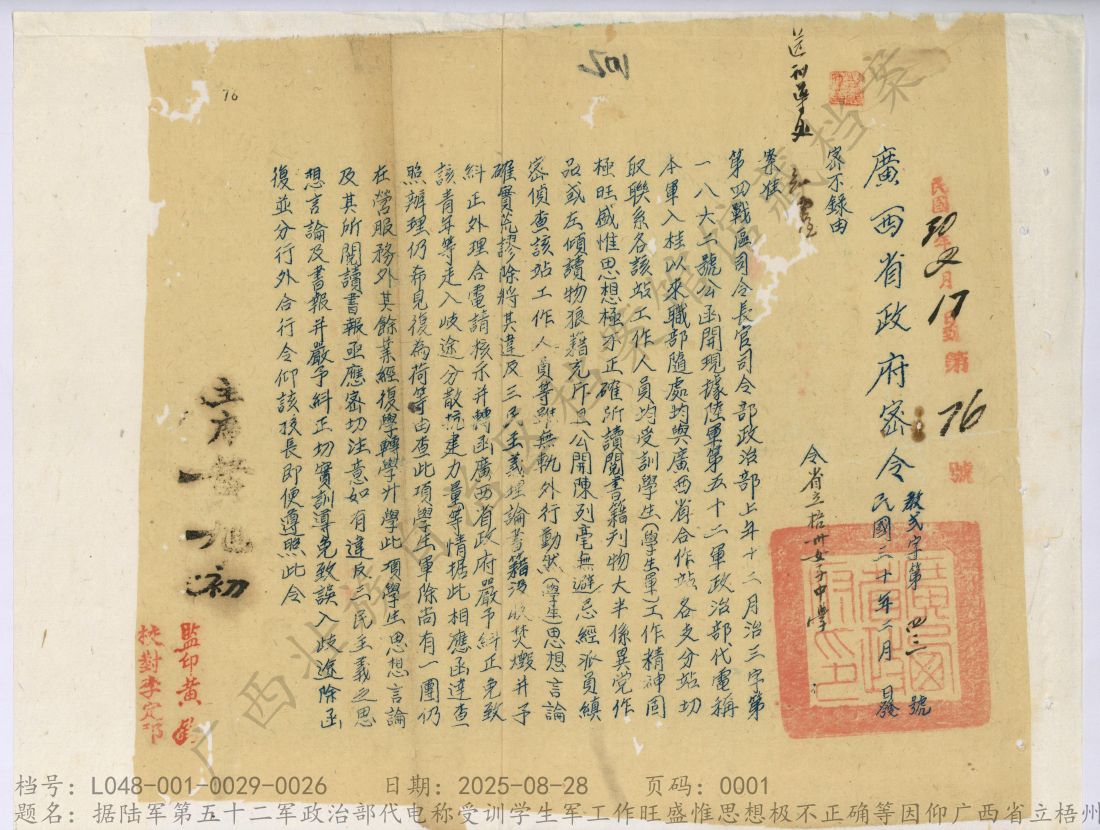

1941年2月,广西省政府发出密令,转发陆军第五十二军政治部代电,称受训学生军工作旺盛,惟思想极不正确,令仰广西省立梧州女子中学校密切注意、严以纠正。从反面印证了学生军受进步思想影响之深,也反映了国民党顽固派对学生军进步倾向的忌惮,间接证明了中共在学生军中的领导作用。

广西省政府密令(1941年2月)

1941年6月,受皖南事变和国民党内顽固派反共立场的影响,广西当局借口学生军“赤化”,将其解散。危难之际,学生军中的中共党总支在桂西南区特委直接领导下,沉着应对、有序部署,有序完成两项关键工作:总结中共在学生军的活动历程,梳理抗日宣传、组织建设、群众工作等方面的经验,为后续广西革命工作提供参考;对在学生军中发展的 100 多名共产党员进行审查,结果全部合格。这100多名党员,占当时广西全省党员总数的10%以上,是广西党组织的重要力量。

在第三届学生军解散以后,学生军中的党员大部分到广西合作人员训练班受训,一部分到三青团各县分团部、16集团军政工队、《曙光报》报社、学生军通讯处工作,有的返回原校继续上学,只安排几个人专门从事党的工作。

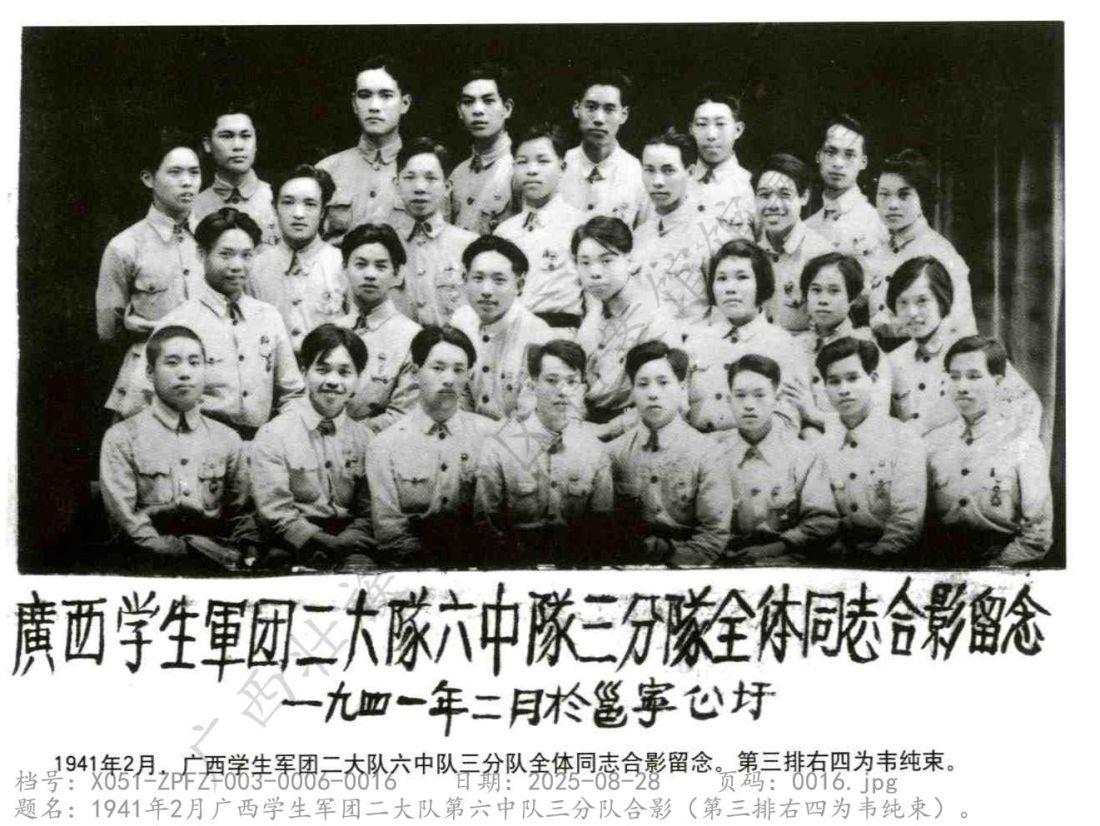

面对日军的炮火与反共逆流,学生军中的共产党员始终冲锋在前、英勇顽强,在宣传动员、战地支援、正面作战中发挥了中流砥柱的作用。那些在战火中幸存的党员,如同“红色种子”,把共产主义思想与抗日精神播散到全省广大地区去,对广西的革命事业产生了深远的影响。新中国成立后,不少学生军中的党员、积极分子成为各条战线、各个部门的领导干部和重要骨干,如中国侨联原主席庄炎林,广西壮族自治区原主席韦纯束,自治区人大原副主任黄嘉、韦章平,自治区政协原副主席区济文等。他们将学生军的爱国精神、奋斗精神传承下来,融入社会主义建设与改革开放的伟大实践中,续写着“青春报国”的时代新篇章。

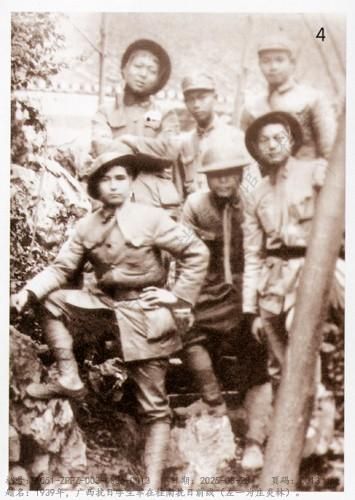

学生军在桂南抗日前线。左一为庄炎林(1939年)

广西学生军团二大队六中队三分队全体同志合影留念。第三排右四为韦纯束(1941年2月)

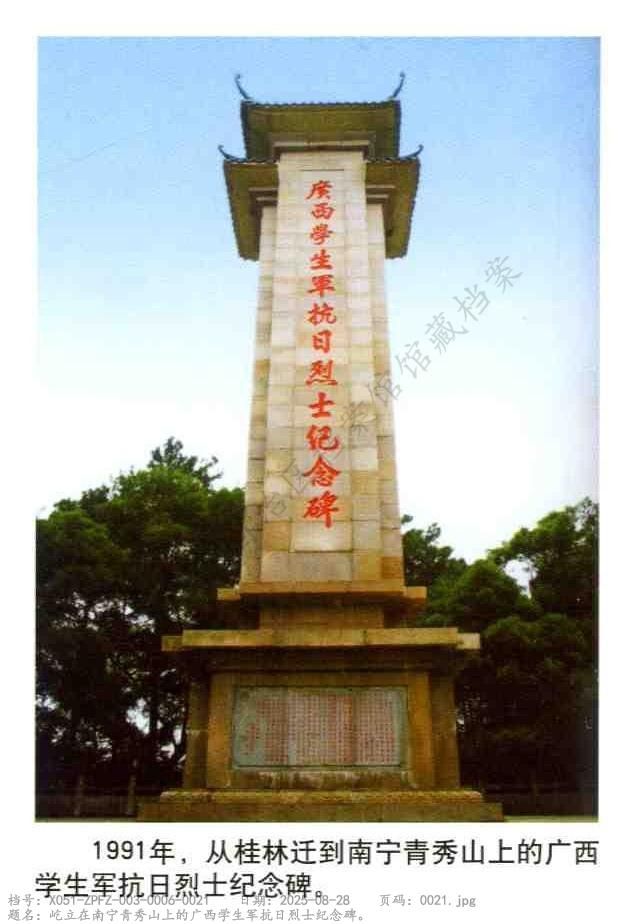

从桂林迁到南宁青秀山上的广西学生军抗日烈士纪念碑(1991年)