查阅中心及展馆开放时间

(法定工作日)

上午:08:00 -12:00

下午:15:00 -18:00

查档及观展预约咨询: 0771-5852963

发布时间:2024-07-19 08:26:54来源(作者): 自治区档案馆 李坚

广西是多民族地区,壮、汉、瑶、苗、侗、毛南、回、彝、仫佬、京、水、仡佬等十多个民族在这片土地上繁衍生存。在多民族长期交往交流交融的背景下,广西形成了丰富多彩剧种,有傩戏、师公戏、邕剧、桂剧、彩调等,时间的洗练让这些风格迥异的剧种成为广西地域文化画卷中独具表现力的色彩。在各种剧目之中,广西流传最广、最有乡土气息的剧种,当属彩调剧。2006年5月,彩调剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

彩调又称“调子戏”、“采茶戏”、“彩调剧”,因其唱腔中常用“哪嗬咿嗬嗨”为衬词,故民间又称之为“哪嗬嗨”或“咿嗬嗨”。主要流传在以桂林、永福为中心的广西北部地区,以柳州、宜山为中心的广西中部地区,以百色为中心的桂西南地区。

1955年3月,彩调剧《王三打鸟》进京参加全国群众业余音乐舞蹈观摩演出。该剧讲述的是活泼可爱的毛姑娘与青年农民王三自由相恋,但毛母封建思想严重,千方百计加以阻拦,王三借游山打鸟之机与毛姑娘相会互诉衷情,最终毛母同意将女儿嫁给王三的传统喜剧。该剧演出后非常成功,荣获优秀演出奖。期间,欧阳予倩还特邀剧组前往中央戏剧学院为该院师生演出。

1955年7月,广西省文化局干部学校为进一步提高彩调的思想性与艺术性,举办彩调训练班,招收各地优秀的彩调青年学员进行培养和训练,为广西彩调事业培养了一批专业人才,广西的第一代“刘三姐”扮演者傅锦华就曾在这个训练班学习,这也为进一步推动广西彩调艺术发展奠定良好基础。彩调训练班训练的内容除加强政治和文化教育外,业务方面着重在彩调基本技艺的提升和音乐、舞蹈、表演等新知识的灌输。在剧目方面,着重于原有剧目的加工整理,同时改编和创作一批新的剧目,以供彩调的排演和推广。

彩调(训练)班第一学期课程表

彩调(训练)班第一学期课程表

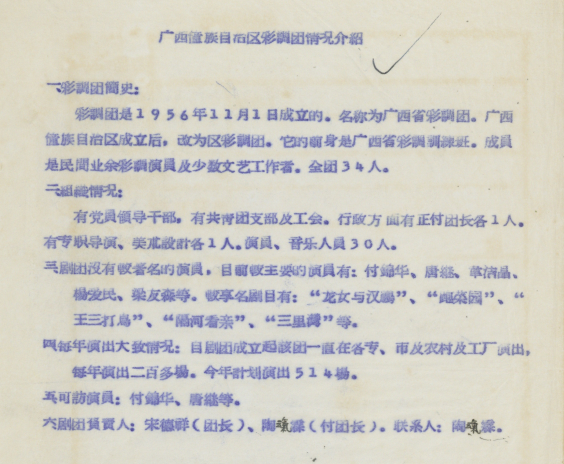

1956年11月1日,广西省文化局根据广西文化事业发展需要,在广西文化艺术干部学校彩调训练班的基础上成立广西省彩调团。广西壮族自治区成立以后,改为广西壮族自治区彩调团,成员是民间业余彩调演员及少数文艺工作者,当时全团共34人。

广西壮族自治区彩调团情况介绍

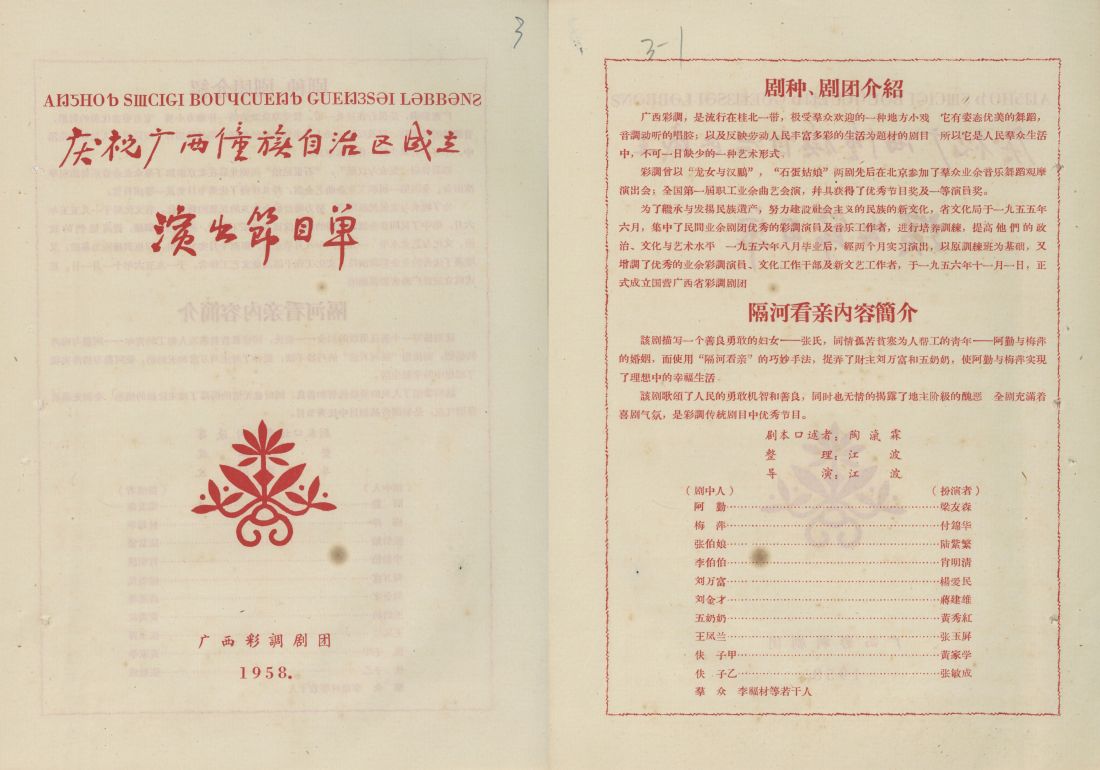

1958年3月,为庆祝广西壮族自治区成立,广西彩调团上演了《隔河看亲》,该剧描写一个善良勇敢的妇女——张氏,同情孤苦贫寒为人帮工的青年——阿勤与梅萍的婚姻,而使用“隔河看亲”的巧妙手法,捉弄了财主刘万富和五奶奶,使阿勤与梅萍实现了理想的幸福生活。该剧歌颂了人民的勇敢机智和善良,同时也无情揭露了地主阶级的丑恶,全剧充满着欢乐气氛,是彩调传统剧目中的优秀节目。

庆祝广西壮族自治区成立演出节目单

在彩调剧传播与交流的过程中,《刘三姐》成为彩调剧继往开来的代表性剧目,典型地体现了20世纪五六十年代彩调剧现代化的发展历程。

1958年10月8日,自治区文化局党组印发文件,提出要创作出大批的具有共产主义风格、革命现实主义和革命浪漫主义相结合的作品,并提出要重点创作山歌、曲艺、戏剧等作品。根据文件要求,广西各地加紧创作优秀文艺作品。柳州专区戏剧代表团中的彩调剧团以民间故事“刘三姐”为原型改编创作出彩调剧“刘三姐”,参加1959年4月举办的自治区专业剧团汇报演出,收获好评。

彩调剧“刘三姐”演出后,受到多方赞扬和各地党委与文化部门普遍的重视,各地专业或业余的剧团纷纷排演“刘三姐”。1960年1月,广西区党委印发《关于举行全区“刘三姐”文艺会演的决定》,决定在1960年3月举行一次全区性的“刘三姐”文艺会演。1960年4月,全区“刘三姐”文艺会演取得了圆满成功,“刘三姐”的演出成为群众性的运动,这是历史上从来没有过的。

经过半个多世纪的传承与发展,广西彩调剧不论在内容主题、表演形式,还是灯光道具、舞台呈现等方面都有了长足的进步。2020年10月,由广西壮族自治区党委宣传部、广西壮族自治区文化和旅游厅主办的“走向我们的小康生活”广西优秀舞台艺术剧目进京展演活动中,作为此次活动的重头戏,彩调剧《新刘三姐》在国家大剧院歌剧院上演。《新刘三姐》在传承发展广西刘三姐文化的基础上,以新的主题、新的语境、新的人物、新的舞台向经典致敬。讲述广西决胜全面小康决战脱贫攻坚的新时代故事,塑造了善良、美丽、坚强的新时代刘三姐形象。该剧着力演绎剧中人物心理层次的变化,音乐上突出不同音乐形态的有机融合,注重彰显广西音乐民族品格和地域色彩;舞台呈现上引入最新的舞台3D投影技术,营造出更加写意、更加诗化的戏剧氛围。

广西彩调剧是向人们展示广西文化的一扇窗,它展现了广西浓郁的民族风情、鲜明的地域特色,彩调剧要在传承中不断创新,在创新中进一步发展,把传统技艺和时代精神紧密结合,用更多元的艺术表达方式讲好广西故事,打造属于广西的文化新名片。

彩调剧《新刘三姐》