守护苗山最动听的声音——自治区档案馆 赴融水苗族自治县征集芦笙有关非物质 文化遗产档案和资料

发布时间:2020-11-03 11:24:23来源(作者):自治区档案馆 李坚

广西是少数民族自治区,各民族长期在八桂大地上生产和生活实践中创造出了资源丰富的非物质文化遗产。但是随着社会发展,很多非物质文化遗产没有得到有效的保护和传承,逐渐没落甚至消失在历史长河之中。非物质文化遗产档案(以下简称非遗档案)是我国100种专业档案中的其中一种,作为非物质文化遗产在形成、发展、传承以及保护的过程中产生的具有保存价值的各种信息,为了保护民族传统文化,让非物质文化遗产长久延续,收集和保护非遗档案是一个重要的手段,对加强民族的认同感和历史感,促进文化多样性和人类创造力具有重要的作用。

10月28日-30日,自治区档案馆来到了融水苗族自治县征集芦笙有关的非遗档案和资料。工作人员先后到访了融水苗族自治县档案馆,了解了目前融水县档案馆对芦笙非遗档案的收集和整理情况,与芦笙传承人访谈、参观芦笙制作流程,加深了对芦笙这一非遗文化的了解和认识。此次共征集得音像档案3件,实物档案1件,书籍资料13件。

融水苗族自治县档案馆李秋月副馆长(左一)在给自治区档案馆工作人员介绍融水芦笙相关情况。

芦笙传承人(左)在介绍芦笙的种类。

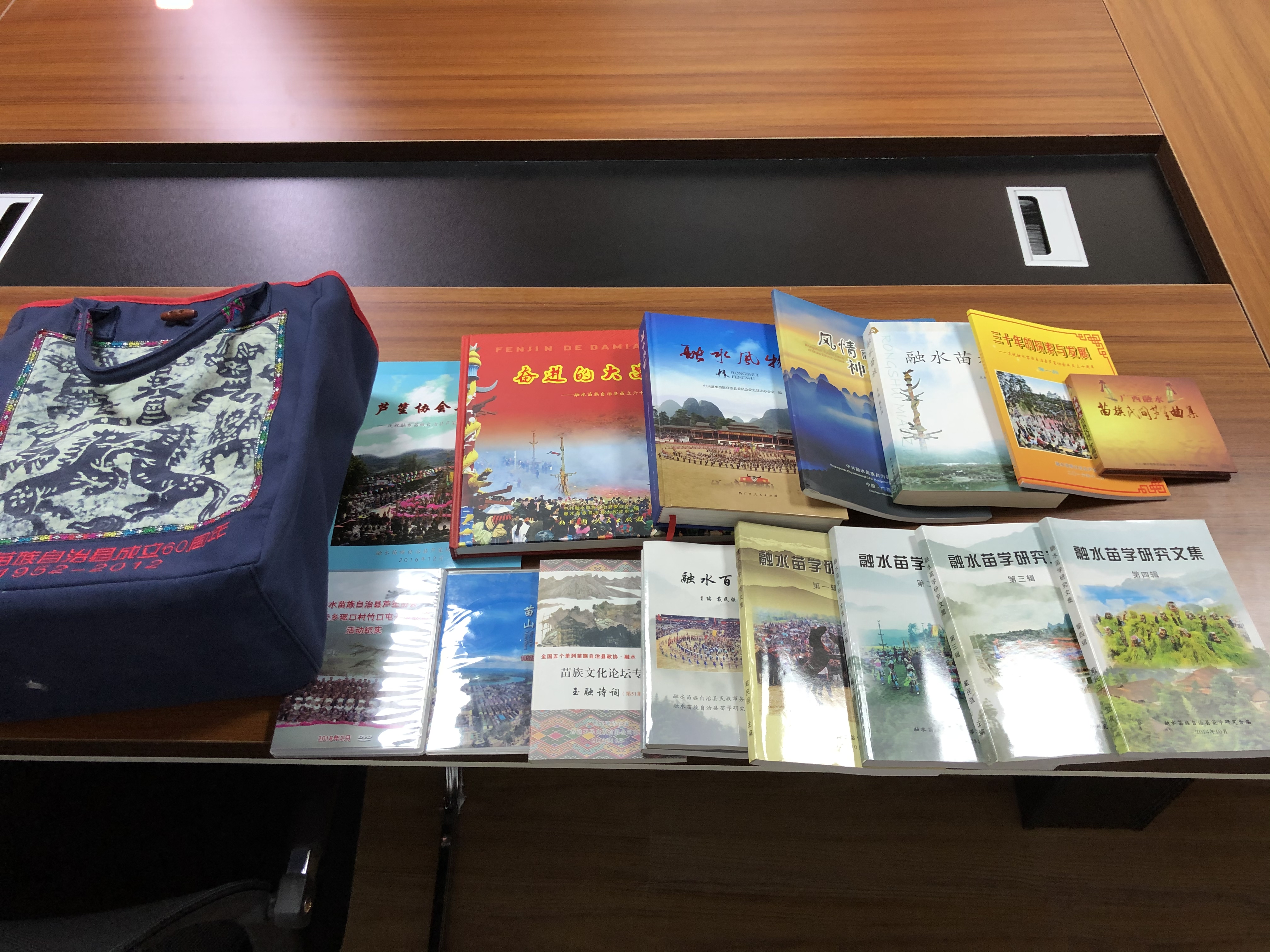

征集的部分档案。

芦笙是苗族最喜爱的圣物。苗岭山乡家家有芦笙,一个村寨少则几十把,多则上百把。节日坡会、村寨交往、红白喜事、婚姻恋爱都有吹奏芦笙的风俗习惯,苗家人的喜怒哀乐都可以通过芦笙来表达。

芦笙分为母五、六、七、八、九和母五小六、母六小七、母七小八、母八小九、九五等十种。芦笙种类不同,音调也不同。母五芦笙音调低沉柔和,吹奏不费劲;六、七、八类型音调居中,十分动听;九、九五类型声音硬朗,响亮无比,听惯了芦笙的苗族人民,只要一听到芦笙响,即刻就能辨明芦笙的类型。

芦笙由笙斗、笙管、簧片和共鸣管4个部件构成。笙斗又称气箱,用杉木制作,外观呈纺锤形。制作时,将整块毛坯料从中间破为两半,分别挖出内膛后再用胶粘合,外部用细篾箍5至7圈,斗的腹背两面有6个对称的小眼孔。在笙斗中,呈75°至90°角纵向插入两排不一的6根竹管,每管入斗处装一个长方形铜质簧片,每管近斗处的外侧开一个圆形按音孔。使用芦笙时,将手指按住音孔,把气吹进气箱既能发音,3根笙管的顶端各装配有用毛竹制成的共鸣管,用以增加音色和音量。

芦笙作为非物质文化遗产是苗族群众世代相传的文化表现形式,既是中国社会发展的历史见证,也是历代少数民族人民积累的精神文化财富,具有珍贵的历史文化价值,保护非遗档案就是保护民族文化传统,让传统文化得以发扬和延续。未来不论科技如何发展,都替代不了人们对精神文化越来越高的要求,而非遗档案一定能在文化建设中发挥更加重要、甚至是不可替代的作用,希望有越来越多的人加入到保护非遗档案的队伍中来,共同守护和传承我国非遗文化。